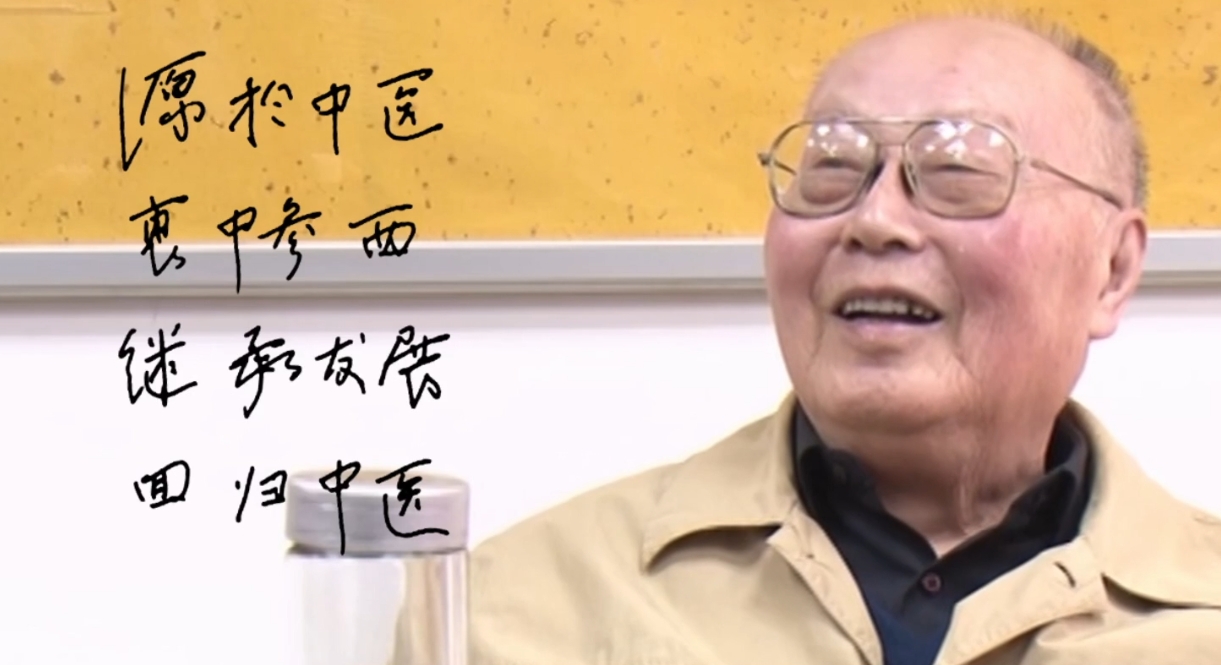

“‘源于中医,衷中参西,继承发展,回归中医。’我的思想,尽在这句话中了。”今年是国医大师周仲瑛教授从医从教75周年,十六字总结虽精炼,其中却蕴藏着道不尽的学术思想。

周仲瑛是临床大家,医术精湛,德艺双馨;又是学术大家,立学立言,守正创新;也是教育大家,躬耕杏林,桃李天下……9月20日,在周仲瑛教授从医从教75周年座谈会上,院士名家围绕如何继承好、发扬好国医大师、名医大家的学术思想和临床经验,培养更多人才,推动中医药事业高质量发展展开讨论。

医道无穷,心系患者坚守临床

“医道无穷,常读常新,常悟常进。”这句话周仲瑛常常挂在嘴边,他1928年出生在中医世家,13岁起便跟随父亲研习中医,父亲周筱斋是南京中医药大学“建校八老”之一。1955年成为江苏省中医进修学校首批学员,1983年担任南京中医学院院长,2009年被评为首届国医大师。

“父亲是一个非常敬业、刻苦、有毅力、有医德的人。”周仲瑛的儿子周宁这样评价父亲。20世纪70年代末,欧亚大陆出血热病开始肆虐。江浙一带也成为疫病流行的重灾区。正在江苏省中医院工作的周仲瑛临危受命,带领团队开始了流行性出血热的临床研究。

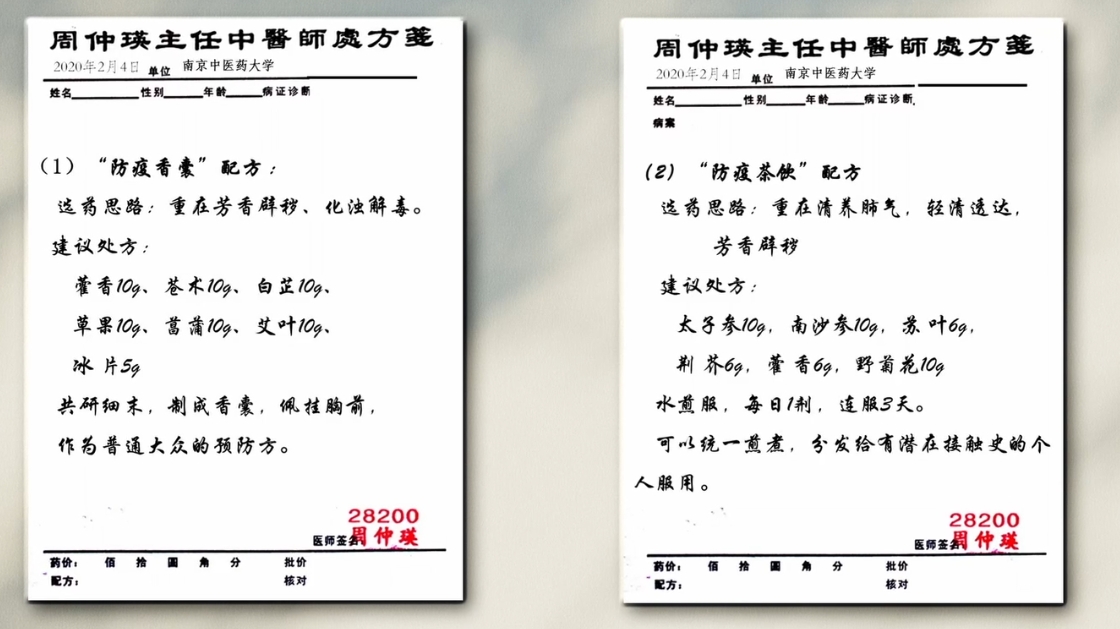

为攻克流行性出血热,他先跟着查房,共同研究分析、制定治疗方案,逐渐积累了感性认识。之后,他身先士卒,带领研究团队深入疫区,到疾病流行最为猖獗的地区,建立了临床研究基地。在防护设施极为有限的情况下,设门诊、管病床,在临床第一线救治患者。“不仅是当年的出血热,2003年的SARS病毒,再到甲流、新冠,周老从未缺席,一直担心着百姓的安危。即便年事已高不能深入一线,依然远程用电话指导我。”周仲瑛弟子、中国科学院院士仝小林回忆,老师常说,“中医不是慢郎中,抗击疫病大有可为。”

周仲瑛总结疫区抗疫辨治经验后,首倡“病理中心在气营”、“三毒”等新理论,并形成“瘀热”病机学说;他擅长复合立法,组方选药,临床疗效显著;他于1988年在全国率先开设了中医内科急症学课程,并主编《中医内科急症学》教材,创建内科学总论,确立以脏腑为辨证核心、内科疾病系统分类的基础,首倡“脏腑病机证素辨治”新论。

长期以来,周仲瑛在中医治疗急症与疑难重症两方面倾注了无数心血,在他看来,急症能避中医之短,而疑难重症能扬中医之长。

“我2009年被诊断出宫颈癌中晚期,已经失去了手术的最佳时间了,当时很害怕,觉得自己要是不在了,孩子还这么小可怎么办。”患者小陆(化名)没想到,通过周老的诊治,她现在康复了。“周老不仅治好了我的病,还让我的家庭能幸福和完整。”

青胜于蓝,培育后生春满杏林

中医传承离不开师带徒,“温经典、传师道、重临床、善感悟”是周仲瑛对中医教育和中医人才成长路径的总结,对医道虔诚敬畏,对学术尊重则是周仲瑛一生师德的体现。院士、国医大师、全国名中医,周仲瑛的学生“星光熠熠”。

“周老师既是我的老师,也是我的大师兄。”国医大师邹燕勤说,周老师是她的中医内科学老师,他讲课深入浅出,为她继承自己父亲邹云翔的学术思想和临床经验打下了良好的基础。邹燕勤回忆,当年她一直在做临床和科研,没有承担教学任务,周老主动询问她是否愿意上中医内科学的课程,但同时又严肃地要求她试讲成功后才能上课,为每一个学生负责。“每当我准备申报国家课题的时候,周老师都会不断提醒我,申报课题一定要坚持做中医药特色的科研创新。”

周仲瑛弟子、全国名中医吴勉华跟在周仲瑛身边几十年,老师始终强调“人才培养要多临床,病人才是最好的老师。”周仲瑛始终如一地贯彻这句话。2022年底,周仲瑛感染新冠后一直高热不退,医院组织会诊,周仲瑛点名吴勉华为其开方。吴勉华采用了周仲瑛善用的“汗和清下”四方联用法,几副药下去,很快,老师逐渐顺利退烧,恢复健康。

其后,这一年来也是吴勉华一直为周仲瑛开具方药,调理身体。今年教师节,吴勉华看望老师的时候一一讲述了自己开方的原因,询问老师自己开的对不对,周老师笑着点点头。“我是不懂,这些都是你的经验,我就是照葫芦画瓢,把你的经验拿来治你。”吴勉华补充后,周仲瑛更是笑开了。

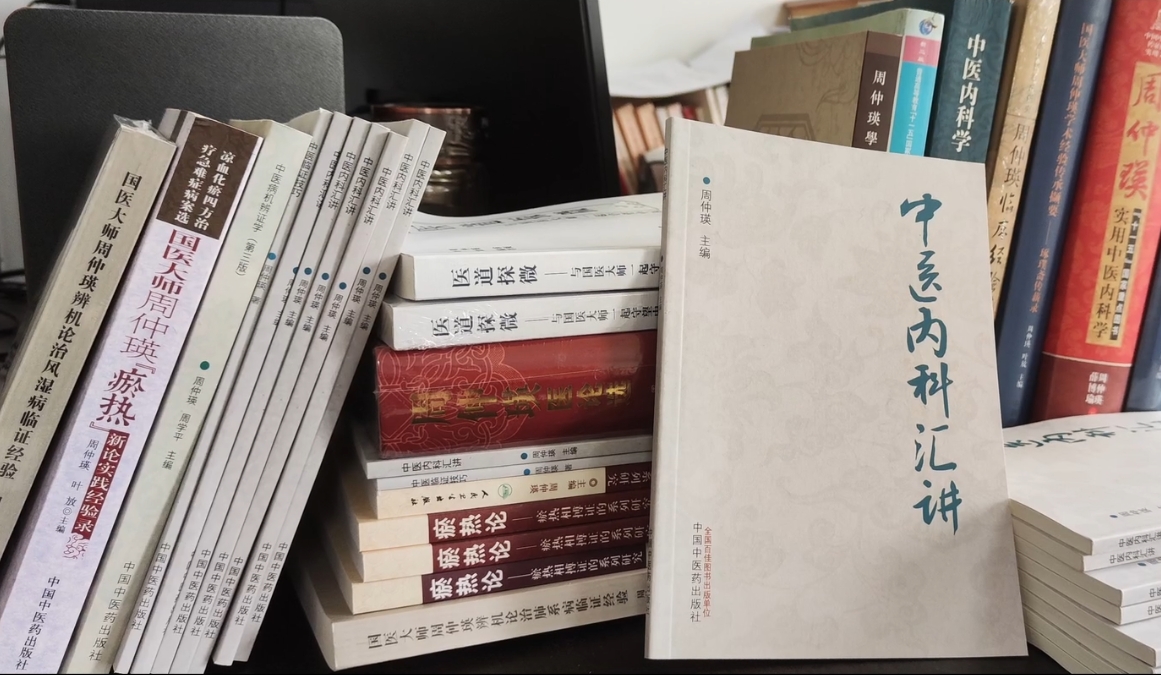

周仲瑛自1963年开始,前后主编过7版中医内科学教材,创建中医内科学总论,确立以脏腑为辨证核心、内科疾病系统分类的基础,首倡“脏腑病机证素辨治”新论。吴勉华作为接棒人追随着老师的足迹。“我们编写的第十版《中医内科学》获得首届全国优秀教材(高等教育类)特等奖,如果没有老师创下的内科学总论框架前期各版本编写基础,我们后来者是没法完善和发展的。”

“一个大师就是一本书,大师是时代的标志、学术的标志,更是活的传承。”仝小林院士是周仲瑛的“开山弟子”,手把手带出来的第一个博士生,在他看来,要多总结提炼大师的学术思想,把最有疗效的内容提取出来传播给当代人。他也继承了老师“源于中医,衷中参西,继承发展,回归中医”的思想,了解到不能固守传统的体系,而应在中医根基上汲取现代科学的养分,融合创新发展中医。

传承发扬,擦亮中医药瑰宝

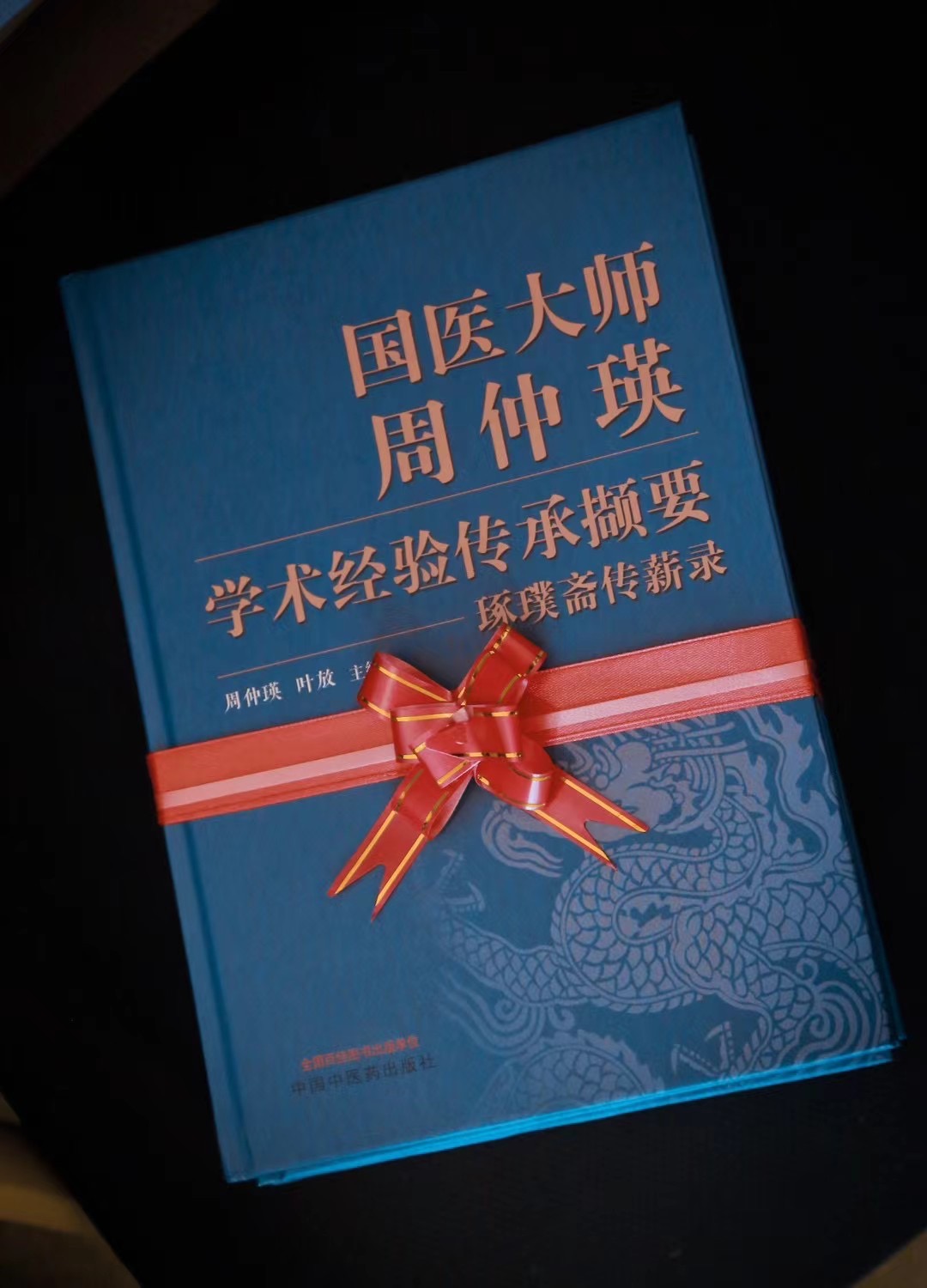

座谈会上,总结记录了周仲瑛学术经验的新书《国医大师周仲瑛学术经验传承撷要——琢璞斋传薪录》首发,引起大家对传承名医经典、用现代化语言阐释中医理论的讨论。

中国工程院院士、国医大师王琦坦言,中医生存环境语境发生了重大变化,由于话语体系不适应使之在多元文化的碰撞中影响文化认同,所以必须建立中医现代话语体系,不断强化中医科学形象和地位,释放出中医药应有的活力。而传承大师思想,则还要从内外部环境两个方面来衡量,外部要加强师承教育与院校教育的融合,内部则要考虑求学者自身是否能将老师的思想发展出新的主张。“既要培养大师,也要发展匠人,并行不悖。”

“人才是第一资源,人才强则学校强。”南京中医药大学党委书记乔学斌表示,正是有了一批像周仲瑛教授这样的大师,才奠定了学校“高等中医教育的摇篮”的历史地位。学校将以国家战略需求为导向,面向人民生命健康,坚定不移将中医药学这一瑰宝传承好发扬好。

江苏省卫生健康委员会副主任、江苏省中医药管理局局长朱岷也提到,人才是兴业之基,江苏省中医药管理局将逐步完善中医药人才培养机制,不断推动中医药学术创新发展,培育打造一支高水平中医药人才队伍,努力营造中医药事业健康发展的良好氛围。

“老中医药专家是中医药发展的重要力量。”国家中医药管理局副局长秦怀金代表国家中医药管理局对周仲瑛教授从医从教75周年表示祝贺,他说,要充分认识传承发展老中医药专家学术思想的重要意义,要以临床疗效作为中医药传承创新发展的生命线,从老中医药专家的成长之路,进一步总结凝练中医药人才成长规律,加强中医临床人才培养。

“当前中药事业发展取得了令人瞩目的非凡成就,这离不开以国医大师周仲瑛为代表的老一辈中医人数10年的辛勤耕耘,无私奉献,薪火相传。”中国工程院院士、国医大师张伯礼发来贺信,他号召广大中医药工作者以周老为榜样,在教书育人和临床实践中坚持立德树人,秉持科学精神,坚定文化自信,不负时代不负韶华,为中医药的传承创新发展作出新的更大贡献。

新华日报·交汇点记者 蒋明睿 实习生 赵晶

来源:交汇点 2023年9月22日

https://jnews.xhby.net/v3/waparticles/763/0/PjcTUWjPjpApRWJw/1