“去年九月的一次门诊中,突然下腹部剧痛,判断是肾结石后,婉言谢绝护士给我打针的建议,先服用解痉止痛的芍药甘草汤和麻黄附子细辛汤后,回家后又连喝了三天猪苓汤,那片如刀的小结石顺利排出了,这就是来自中国古代的智慧。”全国名中医、南京中医药大学国际经方学院院长黄煌在法国蒙彼利埃面向“洋中医”们的讲座,以一张自己应用中药的故事作为开端,引得在场的学生发出惊叹。

刚刚过去不久的国庆节假期,黄煌一天也没有休息,英国伦敦、法国蒙彼利埃、葡萄牙里斯本......八天三地,他为自己在海外的学生们带来丰富的课程,也为“国际经方热”再添“一把火”。

黄煌在蒙彼利埃讲学

让世界听懂经方的语言

为什么致力于将经方推广到全世界?黄煌回忆说,这个想法并不是突然间出现的。

时光倒回,南京中医药大学(时南京中医学院)早在1957年便开始接受境外留学生来华学习,也是全国首批接受境外留学生开展学历教育的院校,1983年8月,学校被世界卫生组织确认为全国首批传统医学合作中心。

20世纪80年代中期,黄煌认识了一位日本留学生畑滋,在和他交流时,这个原本热情好学的日本青年流露出中医学难学想退学回国的念头。

“中医传承数千年,教科书条理很清晰,但为什么他们学不懂?”黄煌回忆说,“向全世界推广中医药是几代中医人的梦想,但如何让外国人真正理解中医,当时,我的思路还是模糊的。”

那一年夏天,畑滋患上了夏季感冒,发热出汗、口渴,但饮水后呕吐腹泻,舌苔灰黑。黄煌用五苓散很快帮他控制住病情,使得畑滋十分惊奇中药的疗效。黄煌也就此给他讲了经方,特别是经方五苓散的方证,那就是“渴欲饮水,水入即吐”。自身的体验和形象的方证,一下子让畑滋记住了这个方剂。黄煌也就此感受到,讲中医,应该避开深奥的理论术语,形象的描述更容易为外国人所接受。

1989年,黄煌考取了国家教育委员会的访问学者项目,到日本京都大学进修老年医学专业。在受邀到细野诊疗所讲经方时,黄煌沿用了清代医家徐灵胎《伤寒论类方》中“类方”的思路,从桂枝、麻黄、柴胡、大黄、黄芪、石膏、附子、黄连、干姜、半夏等十味药的主治功效出发,以《伤寒论》《金匮要略》的原文为依据讲用方的证据和指证。

“有是证,用是方”,所谓“方证”即如何用方的经验结晶,也就是安全有效使用这张方的临床证据。黄煌认为,“《伤寒论》中很多的经典原文,就是古代医家数千年使用经方的经验结晶,称为经典方证。这些原文蕴含着中医学认识人体处理疾病的思想方法,虽然用词简略,却是打开中医之门的‘密码’。”

为了帮助大家记忆,他反复强调方证中那些客观的指证。一天讲桂枝时,他强调舌质如果暗淡,是典型的“桂枝舌”。这个教科书上从未出现的称呼,让大家很兴奋,连说“有趣”“懂了”。此后他沿用“桂枝舌”的方法,又总结出了“干姜舌”“附子脉”等将具体的体征与用药结合起来的形象名词,开始用他独有的“黄氏语言”来推广经方。

黄煌在伦敦讲学

黄煌回忆,八十年代的中医界有一场关于“中医多学科研究”的讨论,学者们希冀将中医理论与现代科学嫁接,但是许多哲理性的概念术语的冲撞,开始让黄煌新奇并兴奋,但继而则感到晕眩和迷茫。那时,他凭借早年在江苏江阴那个江南名医之乡熏陶下的直觉,也从一个临床医生的视角出发,觉得这条路不是自己能走下去的,根据自己的职业特点和思维素质,黄煌坚定地认为学中医还是应该从看得见摸得着的地方入手。经方,就是那个学习中医学最佳的门径!

已然分不清,究竟是黄煌找到了经方,还是经方找到了黄煌?

可以肯定的是,黄煌从此与经方深深链接,就这样开始了走出国门的旅途。

一场经方的世界旅程

1995年,黄煌编著的《中医十大类方》由江苏科学技术出版社出版。随后,日文版和繁体字版在日本和中国台北出版。2007年,这本书的英文版由美国东域出版社出版发行,引发了海外中医界的广泛关注。

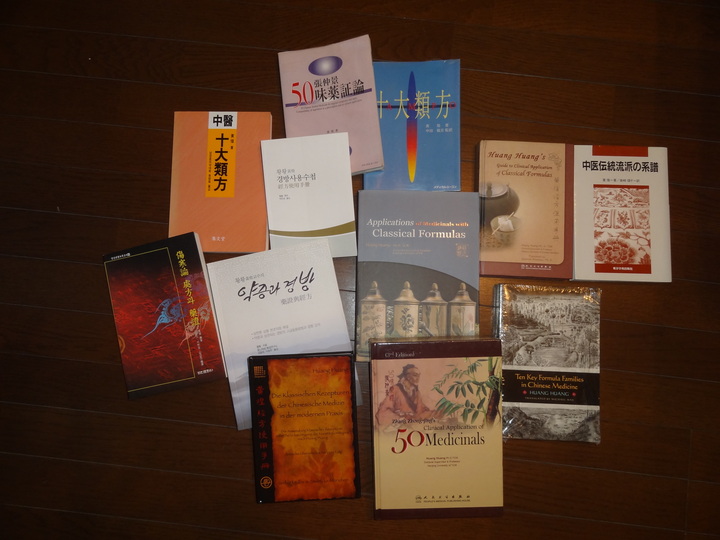

黄煌在国外出版的部分著作

2007年10月,美国马萨诸塞州一家中医学校——白松树学校校长Sharon 带领一批美国与德国学员前来南京学习,其中一张用于治疗女性不孕的“温经汤”,被Sharon总结经验,发表在澳大利亚专业杂志上。文章刊出后,一位加拿大医生效仿治疗,帮助多位女性成功怀孕——经方的疗效由此在海外“出圈”。

自那以后,黄煌几乎每年都会出国巡讲。他应邀出席各种中医大会推介经方,到各国的中医教育机构开展经方的系列讲座,还为经方医生举办小型的经方临床带教。他的足迹遍布日本、德国、法国、澳大利亚、美国、智利、爱沙尼亚等世界多地。爱沙尼亚总统夫人曾亲自接待他,澳大利亚前总统还为他寄来贺信。无论是阿尔卑斯山下,还是波罗的海边,他都用经方的火种点亮了中医药文化海外传播的光。

Caroline Kessedjian是一名柬埔寨华裔,母亲从小就用中医为她治病,她在法国沃克吕兹省索尔格河畔利勒拥有一家中医诊所。2019年在里斯本的一个研讨会上,Caroline第一次接触到黄煌教授,“他的教学方法立刻让我信服,相比以前我学中医的内容,他的体系更加严谨,他的开方思路非常注重安全与辨证,学习后我的临床疗效和诊所的运营质量都有明显提升。”

Caroline告诉记者,她曾查过统计数据,有72%的法国人曾经尝试过针灸,其中有80%的人表示对治疗效果满意。“这足以说明整体上人们对针灸和中医的态度是比较积极的,对于我们这些在法国从业的中医来说也很令人鼓舞。”

用经方为线,串起典籍中的“珍宝”,这也是短时间内培养大批能开方的临床医生的“捷径”。

“差不多20年前,我在爱尔兰的一所大学开始一边学中文,一边学中医针灸,但我始终觉得那不是‘真的中医’,直到我遇见黄煌教授,他让我第一次知道了什么是‘真的中医’。”黄煌的学生Martin Fitzgerald用相当流利的中文告诉记者,如今他已经连续3年参加黄煌的课程了,这为他在伦敦的诊所中接诊妇科问题、压力相关疾病和各类痛症的患者带来了显著疗效。“平时有什么问题我也会及时请教黄老师,我记得有一次,一位28岁的女性严重失眠、疲劳,常规安神药不起任何作用,黄老师指导我使用柴胡龙骨牡蛎汤,仅仅两天后,这位女性的问题就改善了。”Martin说。

他的经方梦仍在继续

“现在要考试,你们表演一个患有水逆症的五苓散人!”“真武汤人呢?他的步态是什么样的?”......在黄煌老师的课堂,有趣的表演、表情包不时穿插其中,这种寓教于乐的方法颇受西方的欢迎。“我喜欢文学,家里人都搞艺术,我就用这种形象思维来研究经方、讲经方,让这些‘公约数’可以轻松跨越文化鸿沟。”

在黄煌看来,中医走向海外不仅仅是一种学术传递,更是文化的交流与共鸣。

“中医的核心在复方。”他常在课堂上强调,“单味药许多传统医学都会使用,但是唯有中医流传着千万首效果确实的复方。复方是中华民族的长期使用天然药物的智慧,经方更是中医复方中的精华。”通过药物配伍,中药不仅能降低毒性、提高功效,更体现了东方文化中“和而不同”的哲学精神。这种思想的背后,正是中华文明对人类医学的一大贡献。

为了让经方传播更加系统化,自2016年南京中医药大学国际经方学院成立后,黄煌已先后在瑞士、美国、加拿大、新加坡、葡萄牙、法国、英国等国建设分院。利用分院的力量联络当地医疗教学机构举办培训班,同时定期组织学员来中国跟诊学习。

如果说黄煌是“国际经方热”的“点火者”,他应当非常欣慰的是,这场火已经开始“熊熊燃烧”。

就在几天前,葡萄牙里斯本的经方培训班中,来自全球27个国家、使用着15种语言的150位经方爱好者奔赴这场“盛会”。课堂采用西班牙语、英语同声传译,黄煌精彩的讲述使学员听得津津有味,课程结束时全场掌声不息,黄煌和翻译不得不三次鞠躬谢幕。

黄煌在里斯本讲学

在当天的晚宴上,在黄煌的倡议下,俄罗斯、西班牙、英国、爱沙尼亚、葡萄牙、美国等许多国家的学员分别唱起了自己国家的歌曲。“我听到这样的歌声觉得很感动,是经方让大家走到了一起。”黄煌说。

法国分院院长Marc Freard是一位不折不扣的“中医迷”,他的中文名叫冯茂荣。即便已经拥有西医博士学位,但他还是被中医的魅力所折服。为了推进中医在法国合法化,2016年他与10多位法国中医专业人士一起筹建了法国中医学术理事会,以推动法国中医各方面事业的发展,还在法国多所医学院担任中医基础学科选修课任课教师。“法国经方分院会常规组织为期两年的经方培训课程,第二期培训班目前正在进行中,共有70余名学员。”在冯茂荣看来,经方临床思维是中西医结合的完美表现,它每天都在展现其临床实用性,并与现代医学的科学性要求相兼容。

Thomas Tatulli 2017年开始在中医领域行医,同年9月,他与自己的朋友兼同事Mickael Barrillon在阿莱斯-塞文中心医院创建了法国首个医院内设的中医科。“我们中医科很快就因需求的激增而供不应求。目前,新患者的预约时间已经在一年之后。”现在,Thomas正与梅斯医院的中医科以及巴黎公共卫生医院(APHP)的中医研究所保持联系,并正在帮助所有医院设立整合中医科。

来自瑞士的Nadir Khan 从医已经有近30年,最开始是一名西医医生,后来才转向中医领域。“我有30%的患者因疼痛问题来就诊,我采用联合疗法,还从饮食上为他们提供建议,患者也对此感到满意。”先后追随过多名中医后,Nadir开始跟随黄煌学习经方,“经方实践是更有效、且更容易被西方人所接受的。”

“我梦见我和我的经方团队,正在世界各地忙碌,有的在讲台,有的在诊室,有的在实验室”“梦中的经方学院是国际化的教学科研机构。学生来自世界各地”这段文字,来自黄煌在2012年写成的《我的经方梦》一文。如今看来,不少“梦”早已变成现实。

这个“梦”也还有很多未竟的部分,比如黄煌写道“经方制剂很多,各国均纳入本国医疗保险。中国生产的‘张仲景牌’经方制剂在国际市场上最受欢迎,因为全部选用本土地道药材、加工质量上乘......”

“梦确实还在!”黄煌正色道:“我一定要做成一个属于中国人自己的经方产业,加工成符合现代人需求的颗粒剂。学者把市场开拓出来,商人才能跟进,产业才能做成。经方才能真正成为中国文化自信的一个象征!”

这位“点火者”又举起了新的“火种”,阔步前行了。(记者 蒋明睿)

来源:新华日报2025年10月15日第11版

https://xh.xhby.net/pad/con/202510/15/content_1492896.html